诊室里,李婷妈妈撸起了女儿的袖子,露出两只手臂上的十几道刀痕,深浅不一。就诊前一天,李婷差点儿从15楼跃下,一家人都吓坏了。

李婷刚满12岁,面容俊秀,脖子上戴着一根红色项链。正是爱美年纪的她,很在意自己的形象。问诊期间,李婷半低着头,一言未发,却不时踩下妈妈的脚。家人希望医生尽快安排她住院。

齐军慧是北京安定医院儿童青少年精神科主治医师,这不是她第一次见到李婷了。一周前,妈妈第一次带她到这里,讲述女儿从去年6月开始一直待在家里,情绪不好时,会摔砸东西、与家人吵架,甚至自残。

“抑郁状态”,这是齐军慧给李婷的初步诊断。上次,她已经建议李婷住院,但妈妈没同意。这次,李婷想跳楼的想法,让她改变了主意。

齐军慧当即联系同事给婷婷排上了住院号,需要等多久,她也说不好。安定医院儿科普通病房有80多张床位,常年是满床状态,近半住院者是不同程度抑郁情绪的10-16岁孩子。

2021年5月,第一个有关中国儿童青少年精神障碍患病率的流调报告发表在《儿童心理学与精神病学》杂志上。这次流调从2012年底启动,选取了北京、辽宁、江苏、湖南、四川五个省(市)的约74000名儿童青少年作为样本。

调研结果显示,在6-16岁在校学生中,儿童青少年的精神障碍总患病率为17.5%,其中,抑郁障碍占3.2%、焦虑障碍占4.7%。

首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家、主任医生郑毅牵头进行了这次流调。“以中国在校生数量推算,这个数字已经非常庞大,而且当时我们做流调时选取的对象是在校学生,还没有覆盖那些因为各种原因上不了学的孩子,如果算上他们,患病率会更高。”郑毅说。

在他看来,儿童心理健康问题已经成为了一个严重的公共卫生问题,而这不是靠医生就能解决的,它需要家、校、医、社会融合发力。

青少年:“脑子里只有难过的感觉”

在李婷准备住院时,陈蕊已在这里住了18天。

她坐在游廊的椅子上说,她想治病,但又不太想治好,严格来说,是不太敢治好。“我患病大部分是由于家庭原因。”她说。

陈蕊坐在游廊的椅子上说,她想治病,但又不太想治好(央广网发,受访者供图)

14岁的陈蕊是北京人,父母在她眼中“很传统”:父亲脾气暴躁,喜欢说教,典型的大男子主义,说话常带着命令语气。母亲教育严格,从小给她报各种补习班,连周末都没有空闲时间,不想上也没办法。

家里的环境让她感到压抑。陈蕊觉得,自己三四年级时就开始有心理问题。那时她已经能考到班级前几名,但妈妈还是会用“小学学不好,就没有高中上”的话吓唬她。“她想我稳定在年级第一,我觉得不可能,但她确实这么希望。”

导火索是升入初中后,相交多年的朋友与她决裂。有同学借此传闲话,她和同学的关系变得紧张,以致她想“避开这些同学”。后来,她情绪问题越来越严重,有时烦躁不安,有时又会突然痛苦难过,有两次上着课就控制不住大哭,“一点儿征兆都没有,脑子里只有难过的感觉”。

她的身体开始出现异常:有时头脑混沌,听不见外界声音;有时睡醒后,看东西也出现扭曲,半小时后才恢复正常。她经常呕吐,频繁时,地铁每一站都得下车呕吐一次。她后来得知,这是抑郁状态下的躯体化症状。

学习成绩自然也在下降。她难以集中注意力听课,能看懂黑板上的字,却听不懂老师在讲什么。记忆力也变得很差,中午吃了饭,下午就忘了吃的什么。甚至,轻生念头也开始闪现,她会想拿水果刀捅自己,但又不敢,也因为不舍得家里的小猫。她更希望有人在大街上突然给自己一刀。

她跟妈妈说,自己恐怕得了抑郁症。但妈妈不信,理由是她对照了中学课本上关于“青春期表现”的内容,认为她正好符合。直到她为了清醒一些,用刀割手腕、用头撞墙,妈妈才带她来看病。

“孩子为什么会这样?”这是大多数家长见到何凡时或直接或委婉都会问的问题。何凡是安定医院儿童精神科主任医师,往往一番检查和解释后,她都会温和却不失严肃地告诉家长:因为他病了!

何凡介绍,抑郁障碍是一种客观存在的疾病,就像人会骨折一样,而非像很多家长以为的那样:孩子变笨了、不听话了、变懒了,或者青春期叛逆太厉害了。

她说,事实上,青春期叛逆会有些情绪问题和对立违抗,但都在可接受范围内,不会自残、自杀、丧失社交和上学等社会功能。从流行病学调查结果看,儿童青少年抑郁障碍患病率与成年人几乎相当,这是国际共识。

齐军慧说,对于青少年而言,12岁是一个分水岭。这个年纪,他们要面临小升初考试的压力,升入初中后,又会面临适应新环境、处理新的人际关系的压力,学业压力也更大,如果不能很好应对这些压力,就可能会出现心理问题。另外,从生理上来说,12岁也是青春期的开始,是体内激素水平发生剧烈变化的时期,他们在外形上越来越像大人,但心理成熟度却不足以应对生活中的种种问题。

家长:“孩子怎么能生病呢?”

张叶的头在轻微抖动,她能感觉到,但控制不了。

女儿赵悦生病后,她压力很大。去年年底,她觉得自己不太对劲,总想哭,医生说她是抑郁和焦虑。

今年3月,是赵悦近一年来第三次住院了。第一次住院时,她刚过完14岁生日。36岁时,张叶才成为母亲,她自认,从小对孩子比较宠溺,期待值也很高,但并没有像一些城市家长那样过度“鸡娃”。

“对孩子的陪伴,我觉得并不少,我和爸爸一直尽可能全身心陪伴她。在孩子生病前,从没觉得忽视过她的感受,在物质和精神上也没有亏待过她。”张叶说,但女儿生病以后,她觉得那都成了“表象”。

赵悦学习很好,小升初时,考上了当地一所重点中学,但转变也随之而来。张叶回忆,当时小悦的自我意识逐渐增强,但她和爱人并没有及时关注到孩子的变化,对她的“掌控”和“约束”还是比较多。“主要是在电子产品上,方式方法不太对,比较粗暴。”

暑假时,赵悦的情绪开始明显低落,不想跟同学联系,也不愿学习,有自伤行为。张叶觉得不太对,就带孩子去看心理医生。

在当地一家精神专科医院指定的心理咨询中心,咨询师说赵悦只是一般的青春期问题,并无大碍。她觉得,既然是青春期问题,那就慢慢调整,于是先让女儿做心理咨询,但发现没用。后来,赵悦说,她不可能对一个陌生人敞开心扉说话。

上初中二年级时,赵悦开始变得易怒,学习兴趣下降,注意力和记忆力严重下滑,失眠,昼夜颠倒。

“回过头来看,那时她已经生病了。”张叶说,去年3月,赵悦在安定医院被初步诊断为“抑郁、焦虑、双相情感障碍”,需住院治疗。但是,当时她和女儿都很焦灼,对住院也比较反感,住了一个半月之后就出院了。她承认,从现在来看,赵悦当时还不具备出院条件。

安定医院儿科病区院子里,这里是孩子们游戏、嬉闹的地方(央广网发受访者供图)

安定医院儿童精神科主任医师陈旭和张叶已经是老熟人。她回忆,那时,张叶和很多家长一样,对疾病本身和孩子病情的认知都存在很多误区,与医生没少吵架。

张叶坦言,起初,她和爱人都无法接受,“孩子怎么就能生病呢?”

她们一度自责,觉得自己在孩子成长过程中做了很多错事,甚至觉得自己把孩子毁了。“当你看到别的孩子在快乐上学的时候,不管他学习怎样,至少健康。但看到自己孩子,总觉得受了太多罪,无论身体上还是精神上。”

“家长要学会接纳孩子,只有接纳了孩子,先改变自己,孩子才会改变,而不是说只给孩子看病,单纯让孩子去改变。”她说。

让家长从“接纳孩子”到“改变自己”并非易事。安定医院院长、抑郁症治疗中心主任王刚在接受媒体采访时曾提到,一些家长有一种奇怪的心理,好像疾病不是发生的,而是由医生“发配”的,只要不看医生,就可以当作没有疾病。有的家长来找他并不是为了给孩子治病,而是希望他宣布孩子没病,这样他们就可以告诉孩子,专家都说你没病,你要好好学习,不要瞎想。这种心态的本质是父母担心孩子确诊了精神疾病,就被扣上了一顶帽子,他们感受到社会对抑郁症的污名化,由此产生了病耻感。

“现在又有一个问题,家长的病耻感比孩子重得多。”齐军慧在接诊中发现,患儿家长分两类,一类是意识到孩子问题的严重性,愿意配合医生治疗。另一类则是来“扯后腿”的,家长来了就说:“我也不知道怎么了,我觉得没事儿,就是手机玩儿多了,都是他要来的.……”总之,竭力寻找各种解释,证明孩子没病。

何凡曾接诊过一对母女,一个十三四岁的女孩,被诊断为抑郁症。在被确诊前,女孩在其他综合医院至少耽搁了2年时间,躯体化症状很严重,无法上学,但妈妈觉得她在各种科室都做检查,没有问题,就一直逼她上学。

得知诊断结果后,这位妈妈完全不能接受,其反应之激烈让何凡也为之惊讶。“我很少见到反应那么激烈的家长。”何凡说,看到孩子痛哭流涕地讲述自己的病史,又看到这位妈妈的反应,她特别可怜那个孩子。

后来,她再也没见过这对母女。

医生:“出院往往才是治疗的开始”

“每个月,儿科病房都有十几个孩子在达不到出院条件时被家长提前接出院,医生对每个家长苦口婆心劝说继续治疗,但无济于事。”陈旭说,擅自给孩子停药、更改剂量、不按医嘱出院的家长并不在少数。

齐军慧没少和这样的家长打交道。她记得,有个孩子是她们科室的“老病人”了,但她只见过这个孩子一次,之后全是她爷爷来给开药。她猜测,这位老人应该是一位高级知识分子,因为每次他都带着很多资料,指导她怎么用药。

“我一要求见孩子,他就说孩子忙着上学呢。他不让你说话,只说自己的判断,然后让你承认他的判断是对的。”齐军慧说。

作为医生,她需要反复跟家长强调,精神科的面诊不可替代,一定要把孩子带来。何凡表示,精神科的所有疾病都是临床诊断,这意味着诊断的准确性,更多是依赖于医生的经验和专业素养,其中主要通过与患者直接交谈的精神检查尤其重要。

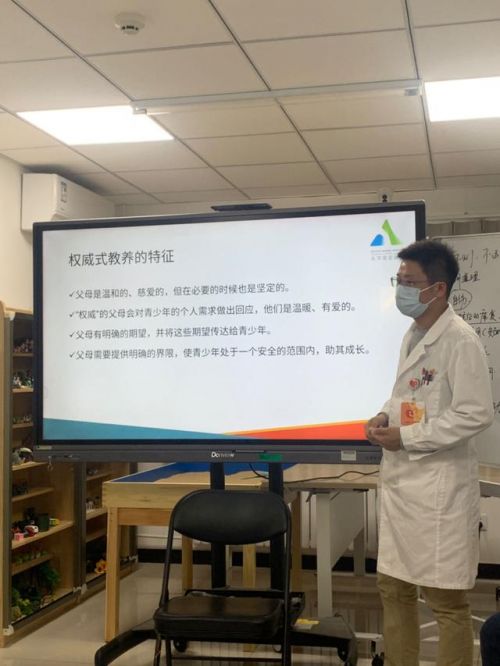

3月29日,是安定医院儿科病房家长开放日。当天,家长可以看望孩子、参观病房,但最重要的环节是一场座谈会,医院希望通过这种形式增进和家长的沟通。

家长座谈会上,施道明在和家长分享教育理念(央广网发张胜坡/摄)

这一天,陈蕊的妈妈来了。她在座谈会上讲述了一件事,因为没买到一场演唱会门票,女儿就突然情绪崩溃。讲完后,她提出了一个很多家长都有的困惑:孩子生病后,父母该怎么和孩子相处,怎样才能在孩子面前坚守教育原则?

在场的心理治疗师田老师给大家举了一个例子,有个孩子跟她说,自从她生病后,家人对她所有要求都无条件满足。“她们满足的时候,我都愣了,我的要求明明是错误的,她们为什么答应,她们难道不带脑子吗?我做错了事,她们还说我是对的,她们没有基本的是非观吗?”这个孩子说,其实她知道为什么,因为家人觉得她生病了。

田老师想通过这个案例告诉家长,由于年龄原因,孩子有时会产生“疾病获益”的心理,这同时也在考验家长的养育智慧。家长应该在“生命安全第一,伤害最小化”的原则下,守住基本底线。

施道明是一名中级心理治疗师,也是这场座谈会的主持人。他建议,家长在面对孩子时要保持基本的是非判断。比如,什么事该做,什么事不该做,什么东西能买,超出多少钱后,就不能买。

“要把这些底线传达给孩子,在保证他生命安全的前提下,坚守底线,而且全家要就这个底线达成一致,不然就是无效的。”施道明说,可能每个家长都想要一个固定答案,但其实没有,因为每个家庭的情况都不一样,孩子的病情也在不断变化,家长要在跟孩子的互动中像跷跷板一样达到一个动态平衡。

多位医生表示,某种程度上,包括抑郁障碍在内的精神障碍类疾病是一种慢性病,就像糖尿病、高血压一样,患者除了长期服药外,还要改善生活方式,调整心态,因此,家庭的照护至关重要。

“出院并不代表治疗的结束,可能只是开始。孩子出院后,一个家庭还有很漫长的路要走。”这是施道明常和家长说的一句话。

陈旭说,家长需要正视抑郁障碍这种疾病,既不要轻视,也无需恐慌。不能轻视,那是因为50%以上的精神疾病首次发病是在青少年时期,无需恐慌,那是因为在这个时期,往往处在疾病发生的早期阶段,早期识别和规范干预能够预防疾病发生和慢性化,只要通过充分治疗,保证病情稳定的情况下,所有孩子都有很大希望恢复到健康状态。

专家:家长认知存在不足和偏差

陈旭毕业后,便一直在儿科工作。这十几年来,她见证了儿科情绪障碍患者数量变化的过程。她记得,2007年前后,儿科月门诊量最多300人左右,年门诊量不到1万人,20张病床就够用了。

“那时儿科患者两极分化,一部分是多动症、抽动症等神经发育障碍患者,门诊就能处理。另一部分则是重症患者,比如精神分裂症。”陈旭介绍,2018年,安定医院儿科的年门诊量已达六七万人次,病床从20张增加到57张,一周之内就收满了,此后,再也没有不满床的情况。从那一年开始,安定医院儿科患者开始激增,去年门诊量已达10万人次,病床也增加到了80张,依旧是一床难求。

“增加的这些病人里,虽然有部分发育问题的孩子,但50%以上是情绪问题的孩子,包括抑郁、焦虑、双相情感障碍、童年情绪障碍等疾病。”她说。

徐涛是北京某区级医院的成人精神科医生,今年他到安定医院儿科病房进修。这几年,找他咨询儿童青少年心理问题的亲戚朋友越来越多,受限于专业知识,他无法回答很多问题。然而,问的人多了,他开始好奇,为什么有情绪问题的孩子越来越多?

多名儿童精神科医生表示,在医学界,抑郁障碍的病因至今无法明确,但可以确定的是,这是一种跟生物学因素、社会心理因素、环境因素高度相关的精神疾病。生物学因素更多跟遗传因素有关,非人力可控,理论上并不会成为一个社会中儿童青少年抑郁患者激增的主要因素。

郑毅表示,儿童青少年心理健康问题,最大的原因还是家庭关系出了问题。世界卫生组织曾做过一项调查,家庭因素对人心理健康的影响占70%,而生物学因素、遗传因素影响只占15%-25%。

何凡的感受是,近年来,总体上,跟遗传因素关联高的疾病,患病人数没有明显增加,但跟社会心理、家庭环境关联高的疾病,人数则在显著增长。“这些年,情绪问题的孩子明显多了,其中焦虑、抑郁情绪问题又比较突出。”

有家长曾告诉郑毅,自己看到孩子玩儿心理就发慌,因为别人都在学习。

施道明认为,一些家长之所以对孩子有那么高的要求,是因为他们在社会上感受到了很多竞争压力,这些压力自然而然就会传递给孩子。

安定医院儿科病房,一位女生的床上摆放着课本、玩具、课外书(央广网发张胜坡/摄)

“随着社会发展,学校对孩子的包容度也越来越小。‘课间十分钟不自由’现象、频繁叫家长、开家长会,还有课业负担就不必说了……这些都会增加孩子的压力,而压力对人的影响是倒U字型的,适当压力对孩子的心理发展有促进作用,但压力过大就会起反作用,这种压力在他们这个心理年龄又无法解决,就可能会导致各种情绪问题和行为问题。”何凡说。

流调显示,儿童青少年的精神障碍总患病率是17.5%,但实际上得到合适诊断治疗的青少年只有不到20%。

“这是个大问题,为什么有这么多孩子没有得到诊治?”郑毅说,最重要的一个原因还在于家长,一是认识不够,二是认识有偏差,因为社会上对精神类疾病还存在严重的歧视和病耻感问题。

何凡的观察是,跟孩子的心理健康比起来,很多家长更重视孩子的功能,只要能上学,学习好,一切都好。只有当孩子无法上学时,才会真正关注孩子的心理问题。其实,一个孩子从出现抑郁症状到不能上学已经过了很长时间,这是延误儿童青少年早期识别和诊断的主要原因。

医教协同是防治重要一环

郑毅在这个领域已经工作了40年。他回忆,上世纪八九十年代,儿童精神科医生鲜被重视,收入也不如很多科室,很多大城市的医院的儿童精神科,都是开门了关门,关了又开。即使是医疗系统内,对儿童精神类疾病也存在很多认知误区。他曾听一位医疗系统的领导说,“儿童还有精神疾病吗?”

陈旭说,这几年,随着社会就医需求增加,很多省级精神专科医院也开始增设儿科,增加病床,儿科门诊和病房像雨后春笋般出现,北方某省级医院一建就是400张床的儿科病房,西南某地级市专科医院都有200张儿科病床。

郑毅说,一些医院开设了儿童精神科,但又没有医生,就让很多以前的儿保医生、成人精神科医生转岗到儿童精神科开门诊,而他们很可能并不具备足够的专业素养。最近在调研一家孤独症治疗中心时,他就发现,三个孩子,有两个都被误诊为孤独症。

根据中国科学技术大学第一附属医院儿科吴金兰教授团队2019年在《柳叶刀·精神病学》的文章,中国儿童精神科医生稀缺,全国儿童精神科医生人数不足500人,且分布极不平衡。多位医生表示,在当年来看,这个估算只多不少,但现在的准确数字很难估计,主要是中国还没有建立独立儿童精神科医师执业体系。即使是像郑毅、何凡,他们的医师资格证也只写着“精神科医师”。

“没标准就会导致混乱。”因此,郑毅一直呼吁尽快建立儿童精神科医生认证体系。

齐军慧在和同事讨论治疗方案(央广网发张胜坡/摄)

在郑毅看来,与很多疾病一样,早筛早治是防治关键,儿童精神类疾病也不例外。其中,医教协同理应是防治过程中非常重要的一环。

这从历年来国家制定的多项政策法规就能体现出来。比如,2019年12部门联合印发《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》提出,到2022年底,要基本建成有利于儿童青少年心理健康的社会环境,形成学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式;2021年6月修订实施的未成年人保护法明确规定:教育行政部门应当加强未成年人的心理健康教育,建立未成年人心理问题的早期发现和及时干预机制;2023年,教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》提出的工作目标是“健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系更加健全,学校、家庭、社会和相关部门协同联动的学生心理健康工作格局更加完善。

让医院、学校、家庭、社会共同参与到儿童青少年抑郁防治过程中,也是郑毅一直以来的观点。在一次亚洲教育论坛上,他曾指出完善“心理健康服务体系”的必要性,让学校心理服务平台、社区心理服务平台、未成年人心理健康成长辅导中心、社会化心理健康服务机构以及儿童专科医院共同参与,协同支持,构建强大的保障网络。

“实际上,医院能起到很好的穿针引线作用。”郑毅说。

郑毅坦言,以前,精神科医生很不受学校欢迎,这几年,随着一些国家政策的发布,学校对精神科医生的态度有所改观,甚至有学校请精神科专家去做兼职副校长,但现在的问题是,学校对儿童青少年心理健康问题的认知还是流于简单化。

“文件是下发了,学校不得不重视。但有些校领导没有从内心真正接受精神科医生,往往是表面很尊重,但对精神疾病本身的歧视、恐惧,还是根深蒂固,没有具体的深度合作意愿和方式。”他说。

一位儿童精神科医生表示,从公共卫生视角,他们想做很多事情,但往往想做的越多,挫败感就越多。“我们想做一些早期筛查,把那些高危孩子筛出来,做提前干预,从而减少疾病的发生和发展,但学校不愿跟我们合作,所谓的联动完全谈不起来。从政策上来看是非常重视儿童青少年心理健康工作了,但具体执行层面存在很多困难。比如,多部门协作时,谁听谁的,谁去统筹呢?”

在他看来,很少学校校长愿意让医生筛出自己的学生有多大比例的抑郁情绪和精神障碍,他们觉得自己知道了数据也解决不了问题。真出现什么意外事件,还可以说自己不知道,如果筛出来再出现意外,性质就不一样了。

“真筛出来,又由谁去告诉家长?后续干预怎么做?怎么说孩子处在高危状态,需要关注?那肯定得医生承担最后的解释责任。我国自古以来就有‘医不叩门’的传统,医生怎么能主动找人家说‘你孩子有病’!”这位医生说。

郑毅表示,医教合作应该是整体上的合作,职能部门的责权应该如何划分、如何调动医生的积极性,以及在早筛过程中发现问题后该如何帮助孩子,这些都应该在制度层面有所保障。“这样才能有一个可持续发展的机制,而不是现在少数医生靠私人关系、个人兴趣推动工作。”郑毅说。

(文中李婷、陈蕊、张叶、赵悦、徐涛均为化名 央广网 记者张胜坡)